福鼎资国寺

始建于唐代咸通元年(公元860年),鼎盛于宋,香火传承,千年不绝联系方式:0593-7837222 7837111 传真 7837366地址:福建省福鼎市桐城镇莲峰山资国寺 邮编:355200

网址: http://www.cnzgs.com

资国寺为福鼎市千年历史古刹,是福建省首批对外开放的重点寺院之一。寺始建于唐代咸通元年(公元860年),鼎盛于宋,香火传承,千年不绝,即使文革期间,圣训长老依然日出而作(服务于生产队),日落而归于青灯古佛,一串念珠、一本佛经,孜孜不倦守护着。宗教政策一恢复,即着手规划重兴禅林。广开觉路,接引学人,致使曹洞法脉延传有序。

寺里遗存有大量的历史文物:如唐井、唐铁树、宋泉、清柏与及历代高僧、显宦名流留下的题咏碑刻。如清代的宰相孙将鸣为寺题写“浮生若梦谁非寄,到处能安即是家”的名句,更有清末天台宗高僧谛闲大师在寺里办学讲经,首举资国寺办学先河,时寺院住持为博中长老,戒行精严,道风远被,被十方丛林推举并立匾为“法门领袖”。民国一代高僧,佛教界领袖圆瑛大师为寺题写了“无法向人说,将心与汝安”楹联……这些弥足珍贵的历史文物,见证了千年古寺的历史沧桑,同时,更是资国寺弥足珍贵的文化资产。

► 点击这里查看资国寺3D实景图

资国寺,在圣训长老兴教办学、农禅并举的宗风带领下,先后创立了闽东佛学苑、“圣训佛学教育基金会”,为佛教教育和人才培养做出了不懈努力,现任住持贤志法师秉承长老家风,以“文化、教育、禅修、净土和慈善”的五大弘法理念,不仅将资国寺建设成为国内著名的佛教寺院,更是不遗余力的推动佛教文化、慈善事业,于上世纪九十年代末,先后创办了《音声海》佛教杂志和“弥陀村”佛教养生养老院体系。发行全国的《音声海》内刊,为初学佛者指明了正确信仰和入门方向,更为闽东佛教事业增添辉煌的一页,使得全国各地信众认识资国寺、认识福鼎,每年前来朝圣的信众多达几万人。

2006年8月,17级超强台风“桑美”对资国寺造成了巨大的破坏,台风过后,在社会各界人士、护法居士的大力支持下,寺庙重修得以顺利进行,历经十年重建后的资国寺,已成为福鼎市集宗教、艺术、文化、旅游为一体的佛教园林式圣地。

资国寺离市区3公里,有一路3号公交车直达山门口。资国寺莲峰叠翠,山峦如莲,每当皓月当空之晨,早课的钟声便回荡在禅林的月光下,有了“莲花曙月”之圣境美景,为福鼎市八景之一。清幽的莲峰上,庄严的经声悠扬,使人恍若置身佛国,清净了心灵。

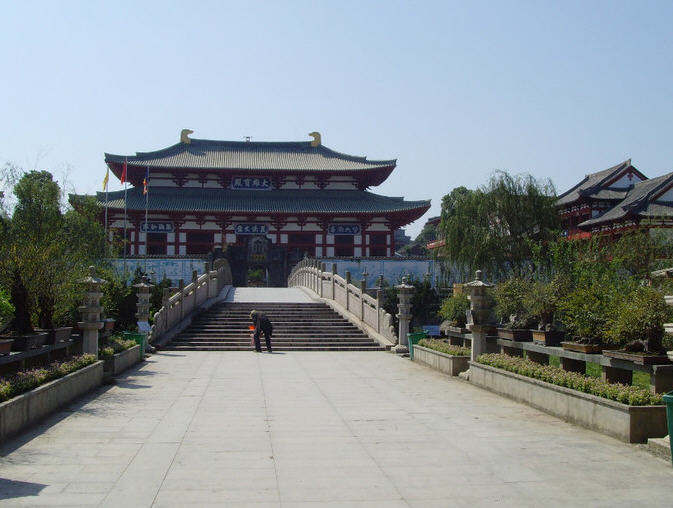

沿山门拾级而入,即可一睹千年古刹风采。资国寺总平面布局分为五大平台,由低至高,占地160余亩,取我国唐代传统建筑风格设计,多进院落顺应地势,有机相连,中轴线建筑层叠而上,上下落差达35米,气势雄伟。其中,山门分为前后两进,后山门为民国28年重建,保留了民国年代的建筑风格。前后山门之间,是放生池、盆景园、滴水观音等人文景观,88座佛塔环绕池旁,与水天交相映衬。迎面是大雄宝殿,大雄宝殿西侧为综合弘法大楼、一楼是大斋堂、二楼为弘法部及宁德市佛协、福鼎市佛协办公场地,兼图书馆;三楼为大禅堂。东侧为伽蓝殿、弥陀村、云水堂。后侧则是典藏佛门经典及法宝的法堂,法堂后面,则是尚待重修的万塔楼和普门观音塔。

资国寺交通信息

【交通】:自市内驾车向东南郊车行3公里,或汽车南站可乘3路公交车,即可直达坐落于莲峰山山顶的资国寺山门口。火车站可乘13路公交车至福鼎南站下车,转3路车至资国寺(市出租车至寺内约20元即可到达)。

【美食】:景区比较偏僻,可以坐车回到市区吃饭。

【旅行小贴士】:景区相对于比较偏僻一点,3路公交车比较早就下班了,所以不要玩得太晚哦,不然要走路到山脚,再打的回去。

资国寺

资国寺为福鼎原六大寺之一。现总体面积 100 多亩,常住僧众 100 多人。位于福鼎市东南郊,距城五公里的莲蜂山上。因山状似莲花,素有“莲花曙月”之美称,为桐城八景之一。建于唐咸通元年( 860 )。寺为唐冠庄叶庞兄弟所建,并施舍周围所有山场。宋代大全祖师重兴,相传有九井十三墩,为鼎盛时期。明代重建法堂,明代中期本邑玉塘夏姓一支系施白金一百两助建大雄宝殿。清乾隆年间,重修祖师殿。光绪十六年( 1890 ),兴建伽蓝殿。资国寺在一千多年的历史长河中,波澜起伏,几经兴衰,其沿带与佛教的盛衰息息相关。尤于“文化大革命”期间,殿宇被严重毁坏。落实宗教政策后,圣训老法师返回该寺,率僧众整顿寺宇,重修大雄宝殿,兴建念佛堂、五观堂等。 1987 年,由上海龙华寺方丈明旸法师倡议支持,重建天王殿。 1993 年兴建玉佛殿法堂,几经修建,重展千年古刹之风貌。现存大雄宝殿,占地 220.4 平方米,仿明木结构,面阔五间,进深四间,歇山顶,覆莲花式柱础,寺内有宋香炉两只,政和二年施食、七年( 1125 )石斛各一个,唐、宋井各一口,元丰六年( 1083 )碑刻一块。还有“灵泊洞”、“卧陀岩”、谈经台“等石刻。

宋明时代法堂基石、梁、柱古建筑至今犹存。千年铁树、明代桂树、清代柏树、槐树、枝叶尚茂。 1991 年,新加坡广化寺学航法师赠送一尊缅甸汗白玉释迦牟尼佛坐像。 1992 年,泰国居士陈晋环恭奉一尊泰国皇家工艺精品释迦佛铜像。

该寺历代名僧辈出。清代福钦和尚徒孙博忠老人当山住持,受知县委充僧会司司长,戒行精严,道风大振。光绪乙酉岁,各届人士赠匾曰:“法门领袖”,深得各方敬仰。继博忠老人之后住持为宗任、昌住、融位等名僧。民国三十五年( 1946 ),由福鼎县佛协会理事长圣训法师住持。 1992 年以来,圣训法师得力弟子释德清、贤志相继事主后,卓树道风,振兴寺宇,兴建观音楼、法堂、僧寮、斋堂等。并修建三公里公路,由桐城乘车可直到山门。

1995 年至 1996 年,先后举行法堂落成庆典和莲峰山传戒法会。

古刹道风不逊,有赖于文化教育之重视,僧才之培养。资国寺历来与名人高僧有缘,清代宰相孙将鸣为寺题咏“浮生若梦谁非寄,到处能安即是家”;状元王寿彭咏题“清香满室佛入定,明月出海天为高”;近代高僧园瑛老法师为寺题写“无法向人说,将心与汝安”。清末著名高僧谛闲大师,前来福鼎募缘。住锡该寺设学讲经,是为资国寺办学之开端。民国十三年间寺内开设塾堂,招收桐山等地蒙童,聘请浙江省泰顺县人、清末秀才庄子童。本邑翁江柳碧江、白琳秀才昌欣等社会名流授业。圣训法师致力于兴教育才。 1992 年,寺内开设“闽东佛学苑”。十多年来,为全国大中级佛学院输送了相当部分的僧员,为佛教后继人才的培养做出了特有的贡献。 1998 年成立的“佛国书画院”其宗旨在“让僧人了解艺术,让艺术家了解佛教”。该院所创作品多次在全国书画大赛中获奖,并为海内外行家所收藏。 2001 年由贤志法师创办的佛教刊物《音声海》,以其特有的方式,把高深莫测的佛法生活化、口语化,深入简出,使人读来浅显易懂,深得读者及佛教行者的喜爱。并被全国许多佛教图书馆列为馆藏图书。

为有效解决佛学苑的办学经费, 1995 年在圣训老法师九十寿诞之际,他献出自己全数储资净财,倡议并成立了“圣训佛学教育基金会”。并以入世的情怀,弘扬佛陀慈悲济世的精神,积极参与救济社会特困生和贫困乡村的校舍建设。为社会和政府分忧,几年来,先后有二十多位农村的大、中、小学的特困生,受到了“基金会”的资助。使他们能够顺利完成各自的学业。

1980 年资国寺被省政府定为首批对外开放重点寺院之一,继后县人民政府依法登记并定为县重点文物保护单位。多年被评为先进单位,获宁德地区“绿化先进单位”殊荣。 95 年贤志法师接任监院后,为将该寺发展成为集朝圣、观光、旅游为一体的园林式寺院,特聘国家甲级园林设计单位,对远景发展实行详细规划设计。形成以明清宫殿、唐宋丛林建筑为主;江南园林建筑为辅的园林式寺院的总体构思。总山门、放生池、伽蓝殿、教学楼、客堂、塔院、盆景园等,部分工程已竣工。尤以 98 年以来在海外佛教团体的倡导并资助下,利用寺院边角山坡地建造的佛教文化艺术陵园“莲峰山福寿园”,改变了以往的陵园面貌,容入各式各样的佛教文化艺术塔碑和名人书法碑刻;使整座陵园具有浓厚的佛教文化艺术特色与深厚的传统的文化相结合,具有很强的艺术欣赏价值。陵园内还设有大型石雕经幢、廊亭、太湖石假山、汉白玉莲花喷池等配套设施。作为对广大信徒的回报,辟出小部分供海内外佛教徒存放骨灰,将广大信士用于丧葬的经济费用集中捐献于寺院建设和支持社会慈善公益事业发展。

“佛法在世间,不离世间觉。”发扬佛教优良传统,体现时代精神,资国寺的僧众们,正以宗教家们的特有的奉献精神默默地做着入世的事业,为佛教的发展和社会的祥和安定,贡献着一份特殊力量。

# 资国寺

{最后编辑时间:2018-04-19}

▲▲ ▲▲