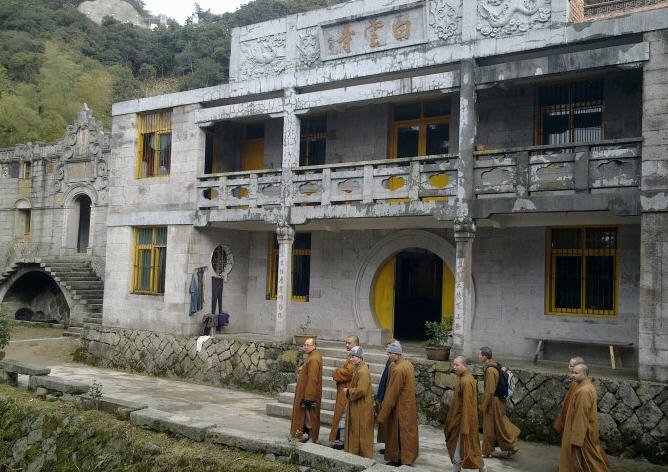

福鼎摩霄庵(白云寺)

福鼎摩霄庵(白云寺)

白云寺 又名摩霄庵,俗称上寺。位于太姥山摩霄峰顶稍平处。据明 《太姥山志》载:“白云 禅师修行于此,众魔 消伏,故名魔消。”因 魔消与摩霄谐音,故名。 该寺是太姥山早期建筑的一个寺院。 据林嵩《太姥山记》载:“山旧无寺,祥符间,僧师待始筑居于此。”建于唐乾符二年 (875)。唐朝后期遭兵焚,楼台无存。现今白云寺,系康熙二十三年 (1684)重建,乾隆二十二年(1757)重修。原白云寺的建筑结构为:“佛殿三座,僧楼四绕,皆凌绝顶”。虽历经废兴,但寺内大雄宝殿、经堂、僧舍等建筑仍保留原貌。至清代,达鼎盛时期,辖太姥山国兴、水湖、一片瓦、灵狮洞、天门、上下叠石等二十二个寺院,僧众达千余人。民国三十二年(1943)年,建太姥娘娘殿,本邑知县献资改造山门,曰“白云禅寺”。

白云寺又名摩霄庵,为白云禅师于唐玄宗开元十三年创建,虽历经几度兴废,但主要建筑仍保持原样。大家知道,寺和庵是两个不同的概念,寺住僧,庵住尼,为什么白云寺又名摩霄庵呢?传说此地曾有妖魔作怪,白云禅师施展法力降魔除妖之后,客们拍手称庆魔消安,几经辗转,便雅化为“摩霄庵”。但我认为,可能与摩尼教有关,不信您可以看看这里的建筑格式,是不是跟其他寺院不同。寺右侧有明永乐年间修建的慧明塔;附近石壁上有众多摩崖石刻,其中“天下第一山”相传是汉东方朔所题;寺后石壁有流米洞;寺左竹林有一颗古树从一长得象蟾蜍嘴巴的岩石缝中钻出,称“金蟾含钱树”。

# 摩霄庵(白云寺)

{最后编辑时间:2018-03-27}