宁德光饼

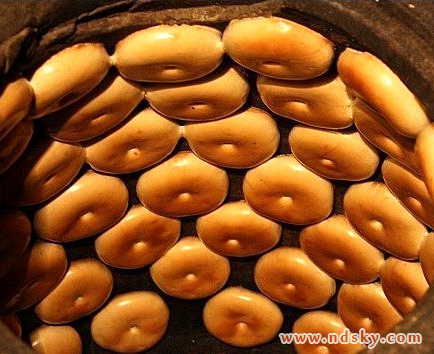

皮橙黄发亮,外酥内软,底部如铁似的硬而脆,而饼心却松软如棉

光饼的历史,得从戚继光抗倭说起。据福州府志记载:明嘉靖四十二年(1563年),抗倭英雄戚继光率军入闽追歼倭寇,连日阴雨,军中不能开伙,戚继光便下令烤制一种最简单的小饼,用麻绳串起挂在将士身上充当干粮。后来,这小饼流入民间,不但普遍食用,而且还成为祭祀神灵祖先必备的供品。后人感念戚公,便把这种小饼叫“继光饼”,简称“光饼”。光看光饼的外形,很难将它与佳肴、名点联系,但在时光长河中,它却以这份朴实无华,养活了无数的军士、百姓,一代又一代,传承至今。

光饼的原料仅为面粉、碱面、盐巴,或另加一点芝麻,形状如银元般大,中间留细孔,穿线成串可挂在脖子上。

正宗的宁德光饼皮橙黄发亮,外酥内软,底部如铁似的硬而脆,而饼心却松软如棉,味微咸。

三国故事传神制饼过程

“曹操点兵下江东,周瑜设计用火攻;张飞城头炸水坝,孔明助攻三面风。”这首民谣讲述的就是制作光饼过程中的四个主要工序,即饼胚贴炉、木炭烘烤、洒水控温、扇风助燃,只有现场才能感受到民谣讲述的是如此形象和美妙。首先是精选上等的面粉发酵后,加上少许精盐和碱,放到机器进行切块揉匀。然后搓成条状,接着摘成一个个小面团,经一种状似手榴弹的名叫“饼棰”的工具敲扁弄圆,最后用“饼棰”柄往饼坯当中压一个洞,就制成直径约3至4厘米,厚1厘米左右,中心有一细孔的小圆体。制作好后,“曹操点兵”就算完成了,这些饼坯就等着饼炉的合适火候下炉烤熟。

用木炭将饼炉烧到一定温度。然后将饼坯送入炉缸,眼疾手快地排列贴在缸壁上,再洒上一些水,并迅速将盖子盖上。据说这是先将饼坯蒸熟,用手伸入缸,飞快准确地贴在缸壁之上,若是迟缓一点,就怕那光着的手臂要烤出泡来。过五分钟后,将一篮点燃的松炭火放入炉中,用一把蒲扇摇动,烘烤。

等光饼熟了,用一个边上镶有把柄的竹篱,然后一手拿铲子,从炉壁内铲下咸继光饼。到此,一炉咸继光饼就出炉了。一般专用的饼炉,一炉可烤制110来个咸继光饼。

闽东各地都流传有式样各异的光饼,由于地域差异、饮食习惯的不同,各地的光饼在技艺传承上都有自己的创新,这使得做出来的光饼味道也都有所不同。其中,蕉城洋中的光饼以其筋道的口感,多变的风味闻名远近。福安光饼有别于其他地方的“光饼”,除了有“铜面铁底棉花心”的饼相外,还有“外脆内棉”微咸的独特口感,刚出炉带烤香味的尤为抢手。

宁德人爱吃光饼,在吃法上更是花样百出

宁德各地光饼基本是正面颜色似铜,丰腴饱满,底部如铁似的硬而脆,而饼心却松软如棉,略带咸味。香脆筋道的口感是人们对光饼的共同追求。刚出炉的光饼外皮酥脆,饼囊却质地绵软;放置一段时间,冷却后的光饼会展现出它筋道的口感。光饼风味各异,甜的、咸的、带馅的、没馅的,这使得它老少咸宜。而光饼在宁德百姓家的吃法可谓是五花八门:

福安光饼,留名“继光饼”!只有福安光饼,尽可能保持与400年前戚继光吃的光饼一样。

周宁的光饼表面似有一层薄壳,黄中带紫,饼皮香脆,饼囊松软,略带咸味,味道香脆,十分可口。刚出炉的光饼吃起来还能听香油滋滋作响。不仅吃得香,让一旁看的人不由垂涎欲滴,别有一番风味。

在福鼎,光饼有一种特别的吃法:将光饼剖成两半,将炒熟了的豆芽、韭菜、肉、糟菜等夹而食之。

古田光饼圆形,有小碗口大小,中间留细孔,穿线成串可挂,又称挂饼。继光饼以面粉为主,经发酵后,佐以精盐、芝麻、葱丝等,揉匀成圆状,经火烤而成,味道香脆略带咸味,十分可口。光饼的品种口味也更加多样,现在古田街上还出现葱肉光饼、花生光饼。

霍童光饼的另一种叫法“薄光饼”。顾名思义,霍童的光饼比其他地方的光饼更薄更脆,特别是刚出炉的时候。

有的将光饼放入水中泡得发胀,然后将它切成块状,同芥菜梗、肉片等下锅烹炒。

夹海蛎包的叫“蛎包夹饼”(海蛎包是用米浆、海蛎、葱等制作而成。取少量米浆置于浅圆状瓢中,薄盖其底,加上适量海蛎、葱作馅,再盖上米浆放置滚油内炸熟,其色橙,香脆)。

宁德人大多数都认为,长期食用这种含碱性的饼,对胃病等还有一定的疗效。尽管有点夸张,但还是有一定的道理———对于有胃酸过多的人来说,碱性食物能中和胃酸。而且少食多餐也是治疗胃病的一种方法,而光饼恰恰是绝好的“少食多餐”的对象,饼个儿不大,且随时可以食用。

宁德人爱吃光饼,想吃就吃

在以前,光饼都是百姓吃用,以及作为祭祀神灵和祖先的必备供品。如今,在宁德的大酒楼,也把光饼切个蛤口,夹上糟肉、粉蒸肉、雪里红、苔菜,浇点醋蒜汁,当作酒席上的一道特色点心待客。而到了春节前后,光饼又成了很多返乡人惦记许久的小吃。平时外出旅游活动时,价钱便宜又便于携带的继光饼也是宁德人常带的干粮。可能是风水轮流转吧,这恐怕是谁也不曾想到的,咱宁德光饼还有今日这等的风光。

参考:宁德各县市光饼大PK

# 光饼

{最后编辑时间:2018-02-12}

▲▲ 宁德光饼 ▲▲